今回は農業にあまり関係のない「和算」について考えてみました。

農業の話ではないです。

さくらんぼ畑の剪定が終わり、りんごの畑の方に移ってきました。

さくらんぼとりんごの剪定は異なるので、

感覚が慣れるまで少しかかりそうです。

基本剪定している間は一日ひとりでの作業になります。

目の前のりんごの樹をどういう風に切ろうかと

ある程度考えながらしているので、

ぼうっとしているわけではありません。

しかし、感覚が慣れてくると結構思考が

いろんなところに飛んでしまうことがよくあります。

農業のことではない全く関係のないことも考えます。

今日はなんでなのか算数のこと。

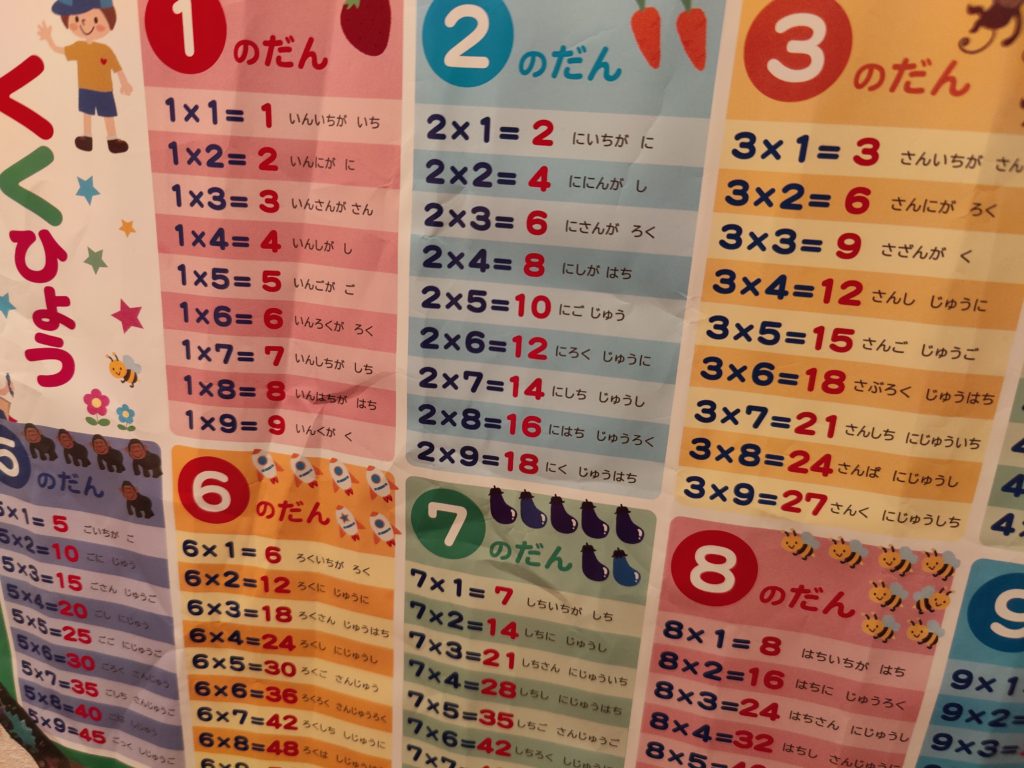

息子は算数が好きで、うちのトイレには九九表が貼ってあります。

算数が好きなのはいいことだなと思いながらふと思ったことがあります。

そこで出てきたのが「和算」

数学において世界最高水準のレベルで、

関孝和という学者がいたんだっけなあと。

0.1.2.3と今当たり前に使っている数字で計算していると思い込んでいたのですが、

当時アラビア文字は入ってきていたのだろうか?

と疑問に思いました。

和算と言うくらいだから日本独自に数学が発達していったので、

もしかしたらアラビア数字はまだ使っていないのかも。

でも漢数字で計算するには非常に難しいのでは?

どちらなんだろうという疑問が頭の中を占めてしまい、

もう剪定どころではなくなっていました。

剪定の手を止めて、インターネットで調べてみると

アラビア数字が入ってきたのは、幕末から明治にかけて

(蘭学を通して一部入ってきたようです。)

和算は漢数字を用いて計算していた

ということが書かれていました。

それを知ってびっくり!

漢数字でどうやって計算できるのか?

足し算・引き算ならまだしも、複雑な計算も漢数字を用いていたの?

そんなことあるかっ!

でもそれが事実のようです。

関孝和すげぇな!和算ってやばいな!

びっくりと衝撃で剪定が進まなくなってしまい、

江戸時代の「和算」ってすごいなと思わされました。

りんご畑で、剪定中にもかかわらず1人で衝撃と感動を覚えていた日でした。

園主 顕太朗